乐器介绍

高胡

高胡,“高音二胡”的简称,在二胡的基础上改制而成,又名粤胡、南胡。其形、构造、演奏弓法与技巧以及所用演奏符号等,均与二胡相同,只是琴筒比二胡略小。高胡的生成,和中国民间乐种广东音乐有着密切的联系,常被称为“粤胡”。乐团中,高胡定弦比二胡高纯四度或纯五度,其音色明朗、清澈,适宜演奏优美、抒情以及秀丽、活泼的曲调。

二胡

二胡,始于唐朝,至今已有一千多年的历史。它最早发源于我国古代北部地方的少数民族,当时称作“奚琴”,到了宋代,又将胡琴取名为“嵇琴”。明清时代胡琴传遍大江南北,成为民间戏曲伴奏和乐器合奏的主要演奏乐器。直到近代,胡琴才更名为二胡。二胡的琴杆、琴筒、琴轴均为木制,琴筒有圆形、六角形、八角形多种,一端蒙蛇皮或蟒皮,另一端置雕花音窗,用马尾竹弓夹于二弦之间拉奏,普遍采用五度定弦。经由半个多世纪的发展,二胡这件乐器已经从民间伴奏中脱颖出来,不但成为独特的独奏乐器,亦在民族管弦乐团的合奏中担纲不可或缺的角色。

中胡

中胡,“中音二胡”的简称,由二胡改革而成,定弦比二胡低一个纯四度或纯五度。中胡较二胡琴杆长、琴弦粗、琴筒大,有着温厚、饱满的音色性质,常担负中音声部的演奏,亦可独奏或参加重奏,是民族管弦乐团不可缺少的中音乐器。

弹拨乐器

中国弹拨乐器是非常有特色的民族乐器,种类多种多样,音色丰富多彩,艺术表现力很强。

弹拨乐器大都擅长演奏活泼跳荡的旋律,并有较强的节奏表现力。按照演奏姿势与形制,可以分为:(1) 抱弹的弹弦乐器,如琵琶、柳琴、阮等;(2) 平置弹奏的弹弦乐器,如琴、筝等;(3) 打弦乐器,如扬琴。

扬琴

击弦乐器。又名洋琴、打琴。起源于波斯,明朝年间 (1368-1644) 传入中国。琴身呈梯形,两侧安装弦轴,弦钉,张钢丝弦,另置钥匙调节音高。双手持琴竹敲击琴弦发音。音域可达三至四个八度。

古筝

拨弦乐器。公元前二百年流行于南中国,六世纪以后成为演奏宫廷音乐的主要乐器。十九世纪中叶以来,古筝有了很大的发展。筝面置二十一弦,弦距均等,弦下设撑弦柱,每弦一柱,可以左右移动以调节音高,定准弦音。古筝是少有的可以双手演奏的乐器。

琵琶

弹拨乐器。琵琶大约起源于中亚地区。半梨形音箱,由两种不同木质构成,琴颈向后弯曲,用象牙或骨来装饰,琴面上设四弦六相二十四品位,可奏十二个半音,转十二个调,用指甲或义甲拨奏。

柳琴

弹拨乐器,又名柳叶琴。形似琵琶而小,通体长约65厘米。有二至三转,张丝弦,七至十余个品,用拨子弹奏,是苏北、鲁南一带柳琴戏及安徽泗州戏的主要伴奏乐器。经改革後,改为四轸,四弦,有二十四至二十八个品位,按半音排列,便于转调;将丝弦改为尼龙缠钢丝弦,扩展了音域,增大了音量。是民族乐团高音声部的重要乐器,也用于独奏。

中阮

弹拨乐器。据东汉傅玄《琵琶赋》序载,是当时人参照琴、筝、筑、箜篌等乐器创制而成。圆形音箱,直柄,十二品位,四弦。晋人阮咸善弹此器。南京西善桥六朝墓出土竹:林七贤砖刻画中有阮咸演奏图象,其形制与现代的阮大体相同。古称秦琵琶或月琴。唐武则天时,发展为十三品位,称为阮咸。现经过改革,品位增加到二十四个,并扩大了音量。有大、中、小三种形制。常用的有大阮和中阮两种,是器乐合奏、伴奏中的重要弹拨乐器。演奏者吸收、借鉴琵琶、月琴等乐器的指法,使其技巧不断丰富,亦用以独奏。

吹管乐器

中国民族吹管乐器历史悠久,中国河南曾出土约七千年前的骨笛,是世界上最早的笛。民族吹管乐器富有民族特色,具浓郁的地方色彩,在民族乐团中常担任主奏和独奏。吹管乐器能自如地演绎点线结合的音乐旋律,有丰富多变的艺术表现力。中国民族吹管乐有着庞大的家族,包括以簧片或哨片发声的管乐:活簧乐器﹣笙、巴乌、葫芦丝,双簧乐器﹣唢呐、管,及不以簧片或哨片发声的管乐:笛、箫、埙。

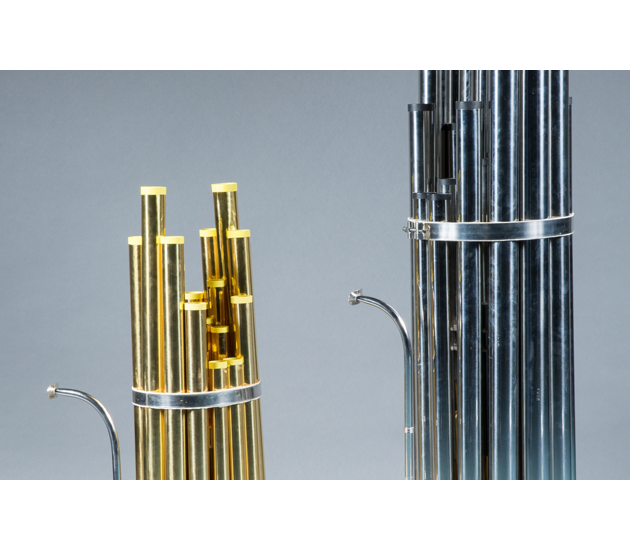

笙

笙是自古至今沿用着的一种吹管乐器,古时的大笙称为“竽”,小笙称为“和”,早于甲骨文及《诗经》等上已有“和”的记载。而历史上最早记载于1740年和1777年,更由Johann Wilde和Pere Amiot 把笙带到欧洲。笙能同时演奏和弦及多线条音乐,而且吹吸同音,十分巧妙。

现在我团多使用加键笙高音笙、次中音抱笙和低音抱笙。由于键笙、抱笙半音齐全、转调方便、音色和谐等特点,因而取代了前述的传统笙。

唢呐

唢呐为早期由波斯传入中国的乐器,约在公元前三、四百年的两晋时期,已在新疆拜城一带 (古称龟兹) 流传,在新疆克孜尔千佛洞窟壁画都有着唢呐的造形图象。唢呐靠着震动芦苇制的哨子而发出乐音,近年也发展出加键中音唢呐、加键次中音唢呐、加键低音唢呐等,以弥补民族管弦乐团中中低音声部的不足。

笛

笛约有七千年历史,最早被发现的笛为贾湖文化遗址出土的骨笛。笛(如图)种类按其长度及音域分成小笛、梆笛、曲笛及新笛等,近代也有发展出十孔笛及加键笛等。笛其设有一个膜孔,用一片芦苇膜盖住,使其音色更为独特,我团也会因应着音乐上的处理,有时也不粘贴笛膜演奏,取其音色纯净。

㪣击乐器

打击乐是民族管弦乐团一个重要的声部,种类繁多,在我们的乐队编制中经常使用的民族敲击乐有:排鼓、花盆鼓、板鼓、新疆手鼓、锣、钹、木鱼等,亦加入定音鼓、小军鼓、大军鼓、木琴、钢片琴等西洋敲击乐器。

虎音锣

虎音锣,因所发之音似虎啸(坚实有力的低音)而得名,又称大堂锣、低音京锣。虎音锣根据锣面直径大小和音高低还分为:高音虎锣、中音虎锣和低音虎锣。

新疆手鼓

手鼓历史悠久,早在六世纪敦煌北魏壁画中早已出现。新疆手鼓流传于维吾尔、乌孜别克、塔吉克等族居住的地方,也称为“达卜”。鼓身扁圆形,鼓框木制,蒙以牛皮、羊皮或者蟒皮。新疆手鼓在中乐团里发挥了重要作用,在一些少数民族特色的乐曲里,手鼓浑厚而又清脆的声音一响就会把观众引入到神秘又热情的音乐之中。

板鼓

板鼓,打击乐器。又名单皮、班鼓。在民间流传历史久远。《清朝续文献通考》载:“班鼓,又名搭鼓,音嚼急,为各器之领袖,击法甚不易”。板鼓是形体矮小的单面鼓,鼓身用色木、桦木、槐木、桑木、榉木或柚木等硬质木料制作,鼓皮用牛皮,张紧於整个板面直到底边为止。蒙皮的鼓膛部分叫“鼓光”,是敲击发音部位。板鼓发音的高低,取决于鼓膛的大小和蒙皮的松紧。为保持鼓皮的张力,所钉鼓钉较多,并在底部箍以铁圈。在戏曲乐队中,板鼓与手板并用,由一人兼奏,居于指挥和领奏地位。演奏者被称之为“司鼓”、“鼓师”。

花盆鼓

花盆鼓,因鼓面大、鼓底小,状如花盆而得名。它由堂鼓演变而来,故也称南堂鼓。由于型状似缸,还有缸鼓之名。花盆鼓鼓身多用椿木、杨木或柳木制作,板材锯成上宽下窄的鼓梆,堆粘成鼓腔後经车旋而成。两面蒙皮,鼓皮用水牛皮或旱牛皮,但上面鼓皮以用牛脊皮为佳,鼓面直径大概60厘米左右。鼓身多以红、黑两色为底色,绘金色云龙图案或者其他纹饰。演奏时,将花盆鼓悬於鼓架上,用双木槌敲击上鼓面而发音。发音低沉,浑厚。

排鼓

排鼓由五个大小不同、两面蒙着皮的鼓组成一套。每个鼓的两面鼓框外径相同而内径不一,可发出音高不同的两个音来,故五个鼓有十个音。每个鼓的两面都装有调音设备,调音幅度可达四度或五度,可根据实际需要定音。排鼓发音激烈,高音坚实有力,中、低音宽厚宏亮,尤善于表现热烈欢腾的情绪。

我团使用的排鼓,创新性的改变了五个鼓的尺寸,解决了鼓皮受潮湿气候影响的问题,并改良了排鼓架子,使用起来更稳定、美观。